机床(工业母机),其国家战略重要性排在芯片之前,机床是‘个性极强的产业,它老是没有大规模产值,它老有经济周期跌荡起伏,它老是老资格任人唯老。

不服管

行政命令派下来的空降管理者,上任后人事大动作,全体下岗,重新上岗,拆旧部立新部,撤这个企业卖那个企业,干部55岁一刀切,员工50岁办内退,员工薪酬星级岗位,一天要当一天半干口号,改革表象红火,回头来看,人是拍屁股走了,但伤了机床企业筋骨,往往会把原来底子不错的机床企业给折腾散。

而国内很多国有机床企业的优秀一把手,再有雄心壮志,也早就调的调,退的退,隐的隐了。如果查看那些失败记录,能干的一把手的离职,是老十八罗汉机床厂和新十八罗汉机床企业全军覆没的最重要的原因之一。

国内机床行业的成长轨迹,总是剑走偏锋,不按常理出牌。

国内只剩极个别机床企业,能够稳稳当当地长青不衰。

如果去看日本、德国、瑞士、美国,很容易发现机床产业是一个老骨头汤行业。

那些年事已高的企业家一直在一线,比如日本最大的机床厂马扎克,比如全球最大的数控系统厂商西门子、法那克;比如瑞士,德国众多百年传承的专精特小家族机床企业。

机床是一门实践的艺术,工艺积累好几代人,生产装配工匠技艺的精巧,很多门道不经过几十年上百年历练无法悟道。

机床是最不擅长穿越经济周期的产业,波峰波谷振荡厉害。在这个产业能够穿越周期的管理者,都是经营的好手,有着梁山好汉浪里白条一样的好水性。

尤其是民营机床企业只要不断资金、不犯法律,就可以比爱折腾人事的国有机床企业能很好地活下去。

机床行业是一个不服管的产业,那些想当然的管理理念,用成品或部件一致性产业化规模化在这里都会碰得头破血流。

活得好的机床企业非常注意经营的平衡,产品布局通常按照3个1/3原则:1/3产品是自己拥有的核心一流专利技术(高精度工作台,动静压主轴,高速电主轴,数控系统),1/3是战略开拓的新方阵,1/3产品是常规优质流量产品。这种产品线的三分之一平衡技术,是优秀机床厂家的特质。

机床企业能够长青,一定是得益于创始人,当家人一直保持稳定,而当企业经营权被行政干扰的时候,这个企业就迅速走向下坡路,最后被收购。搞好的机床凤毛麟角,搞砸的机床比比皆是,历史经验没有多少,历史教训历历在目。

机床这个行业发展的唯一秘诀,就是把决策权交给行业内历练出来的高素质优秀企业家。

机床是一个老骨头汤行业。

老骨头才是镇厂之宝,压得住机床产业那些捉摸不定的巨浪。

那些忽视机床产业规律而想当然的派空降人管理方式,外行人管理内行人会毁了一个又一个好企业。

“老汤骨头”的本质:

时间才是真正的护城河机床行业的竞争力绝非靠资本堆砌或政策扶持所能速成。日本发那科的数控系统之所以独步全球,与其说是技术的胜利,不如说是“人”的胜利:

老社长、儿子、孙子三代人皆为顶尖技术背景,总工与核心团队数十年未曾更替。这群人用一生时光“熬”出了一套牢不可破的研发体系,将数学算法、材料科学与精密机械融为一体,最终沉淀为难以复制的技术壁垒。

格里森机床更是将基础研究视为根基,常年供养顶尖数学家攻克曲面加工难题,其成果甚至能反向推动数学理论的发展。

这种“老汤模式”的本质,是对行业规律的绝对尊重——技术积累需要代际传承,研发体系需要长期稳定,生产体系需要长期工匠传承,销售体系商业模式具有创新灵魂,而领导人必须是深谙技术的“行业信徒”,而非追逐政绩的“职业经理人”。

基业长青,百年机床企业愿景,持续传承技术工艺,发展中的硬道理:珍惜优秀的机床老企业家

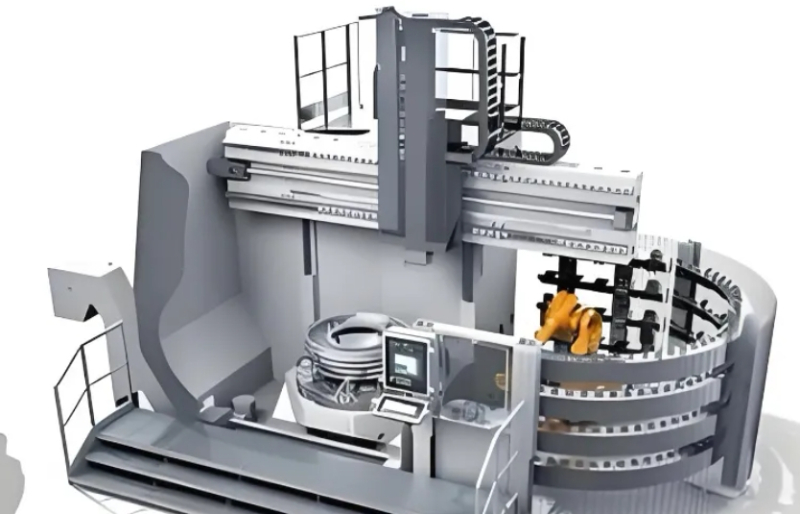

机床产业的突围作为制造业的“工业母机”,机床技术水平关乎着国家安全战略与制造业的核心竞争力。

然而,长期以来,我国机床产业深陷基础共性技术薄弱、高端技术过度依赖国外的困境,尤其在高端数控机床领域,与西方先进水平存在明显差距。

在当下全球局势风云变幻、制造业深度变革的大背景下,机床行业的自主可控已刻不容缓,而协同技术创新则成为突破困局、跨越技术壁垒的关键路径之一。

技术创新不应是一句口号,而是需要业界同仁齐心协力、锚定方向、重点攻关、持之以恒,要有不达目标誓不罢休的决心。

既要重视基础共性技术的深耕细作,也要掌握能一招制敌的“杀手锏”技术,同时还要狠抓应用技术的突破。中国才能突破日德瑞美的卡脖子,才能超越中国台湾机床和韩国机床。

一个国家的机床水平,本质上反映其对待时间的态度。当日本工匠用三代人熬一锅“技术老汤”,当德国企业将数学家奉为“工业祭司”,中国机床行业却在GDP的烈火烹油中,将技术积累化为焦土。

若不能重拾对行业规律的敬畏,停止以“创新”之名行“投机”之实,中国机床将困在“老汤骨头”与“GDP”的撕裂中的内卷。

工业制造大国,必须要走自主可控的机床产业发展之路,消除制造业大国最深的隐痛与危机。

国内机床行业共性基础性技术薄弱、创新研发体系能力建设不足、人才和研发经费短缺、行业利润微薄等发展难题的解决,迫在眉睫。