前言

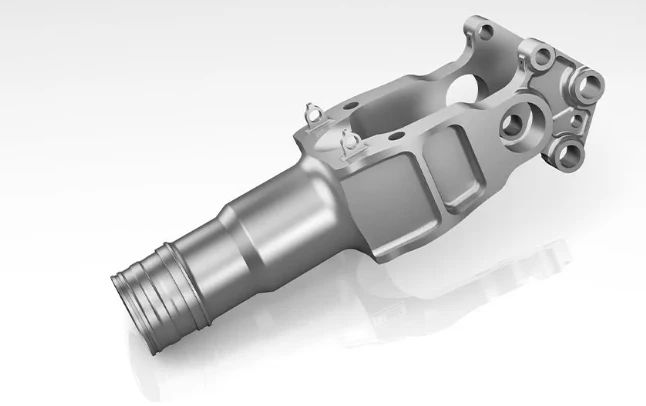

在现代工业制造领域,钛合金凭借其高强度、低密度、良好的耐腐蚀性和优异的生物相容性等特性,成为航空航天、医疗器械、汽车工业等众多高端领域的 “心头好”。然而,这种性能卓越的材料,却让加工制造人员头疼不已。究竟是什么原因让钛合金的加工困难重重?今天,我们就来一探究竟,揭开钛合金加工难题背后的 “罪魁祸首”——“热”。

1.面对温度,钛难加工

“热” 如何让钛合金加工举步维艰从切削力来看,钛合金加工时的切削力只是略高于同等硬度的钢,这似乎让人们误以为它的加工难度不会太高。但实际情况却是,钛合金加工过程中的物理现象比加工钢要复杂得多,这其中,“热” 起到了关键的 “捣乱” 作用。

钛合金有个显著的特点 —— 热导率极低。大多数钛合金的热导率只有钢的 1/7,铝的 1/16。这就好比给切削区域穿上了一层厚厚的 “保暖衣”,在切削过程中产生的热量无法迅速传递给工件或被切屑带走,只能大量集聚在切削区域。随着热量不断累积,切削区域的温度会飙升至 1000℃以上。在如此高温下,刀具的刃口就像遭遇了 “高温熔炉”,迅速磨损、崩裂,还会生成积屑瘤。而快速磨损的刀刃,又会使切削区域产生更多的热量,形成恶性循环,大大缩短刀具的使用寿命。

不仅如此,切削过程中产生的高温还会对钛合金零件造成 “致命伤害”。它会破坏零件的表面完整性,导致零件几何精度下降,出现加工硬化现象,而这种硬化会严重降低零件的疲劳强度。此外,钛合金的弹性在切削过程中也 “帮了倒忙”。工件的弹性变形是产生振动的重要原因,切削压力会使 “弹性” 的工件离开刀具后反弹,使得刀具与工件之间的摩擦现象大于切削作用。摩擦生热,这无疑又加重了钛合金导热性不良的问题。在加工薄壁或环形等易变形零件时,这个问题更是被无限放大。当刀具推开工件材料,薄壁的局部变形超出弹性范围产生塑性变形,切削点的材料强度和硬度明显增加,此时若还按照原先的切削速度加工,刀具就会急剧磨损,想要将钛合金薄壁零件加工到预期的尺寸精度,简直难如登天。

2.面对钛合金材料,优化工艺

攻克钛合金加工难题的工艺诀窍面对钛合金加工的重重困难,科研人员和工程师们经过不断研究和实践,总结出了一系列行之有效的工艺诀窍。

在刀具选择上,采用正角型几何形状的刀片是关键。这种刀片能够有效减少切削力、切削热和工件的变形,为加工过程奠定良好基础。在切削过程中,保持恒定的进给至关重要,这样可以避免工件的硬化。刀具要始终处于进给状态,铣削时径向吃刀量ae应为半径的 30%,确保切削的稳定性。

切削液的使用也大有讲究。采用高压大流量切削液,就像给加工过程安装了一个 “强力空调”,能够保证加工过程的热稳定性,防止因温度过高导致工件表面变性和刀具损坏。同时,保持刀片刃口锋利同样不容忽视,钝的刀具是热集结和磨损的 “催化剂”,容易导致刀具失效,所以要及时对刀具进行维护和更换。

此外,尽可能在钛合金最软的状态加工也是一个重要策略。因为淬硬后的钛合金材料会变得更难加工,热处理会提高材料的强度,进而增加刀片的磨损。在加工方式上,使用大的刀尖圆弧半径或倒角切入,让更多的刀刃参与切削,这样可以减少每一点的切削力和热量,防止局部破损。在铣削钛合金时,各切削参数中切削速度对刀具寿命vc的影响最大,径向吃刀量(铣削深度)ae次之,合理调整这些参数,能够显著提升加工效率和质量。

3.考虑从刀具选型上突破

从刀片和刀体结构入手破局钛合金加工过程中,刀片的磨损问题不容忽视。刀片沟槽磨损是常见现象,它是后面和前面在沿切削深度方向上的局部磨损,前期加工留下的硬化层是导致这种磨损的原因之一。当加工温度超过 800℃,刀具与工件材料之间会发生化学反应和扩散,这也是形成沟槽磨损的 “帮凶”。在加工过程中,工件的钛分子会在刀片前面积聚,在高压高温下 “焊接” 到刀刃上形成积屑瘤,而积屑瘤剥离时又会带走刀片的硬质合金涂层。因此,钛合金加工需要特殊的刀片材料和几何形状,以应对这些复杂的情况。

除了刀片,刀体结构也至关重要。钛合金加工的焦点在于热,只有将大量高压切削液及时准确地喷射到切削刃上,才能快速移除热量。市场上专门用于钛合金加工的铣刀拥有独特结构,它们就像是为钛合金加工量身定制的 “秘密武器”,能够更好地满足加工过程中对排热和切削的需求。